1.

불국사에 석굴암까지 걸어서 가보기로 했다. 잔뜩 진 짐이 무겁기 짝이 없지만 어쩔 수 없지 않은가! 지고 걸어보자구!

|

|

2.

불국사에서 석굴암까지는 도보로 50분. 만만하게 보고 걸었는데 큰 코 다치는 중이시다. 어찌나 힘든지 머리가 어질어질하다. 지고 온 짐 때문에 두 배는 더 힘들다. 버리고 가고 싶지만 그럴 수는 없다.

가다가다 돌계단에 주저 앉았다. 간간히 지나가는 아저씨, 아줌마들이 나를 힐끗 쳐다보거나 말거나 벌렁 누워버렸다. 짐을 등배게 삼아 계단에 누우니, 편하다. 짐의 무거움, 그 위에 내 몸을 맡기니, 편하다.

갑자기 머릿 속에 퍼뜩 그런 생각이 스쳐지나갔다. 나는 뭔가 무겁고 힘든 일이 있을 때, 그 원인이 되는 것들을 어떻게 버릴까를 생각하지는 않았나. 어떻게 하면 피할 수 있을까를 생각하다가 포기조차도 현명할거라고 생각하면서 미련없이 버리지는 않았을까. 오히려 그 짐 위에 나를 맡겨버리면 편했을지도 모르는데, 지레 겁부터 먹고 버리려고만 들지는 않았나.

석굴암까지 이제 얼마나 남았는지 모르겠지만, 짐을 고쳐매고 천천히 일어났다. 짐은 가벼워지지 않는다. 짐은 버리지 않는다. 짐은 여전히 내 등에 있다. 한 순간에 모든 것이 변해 내 삶이 변했으면 하는 환상은, 이제 버려야 한다. 아무것도 한 순간에 변하지 않는다.

3.

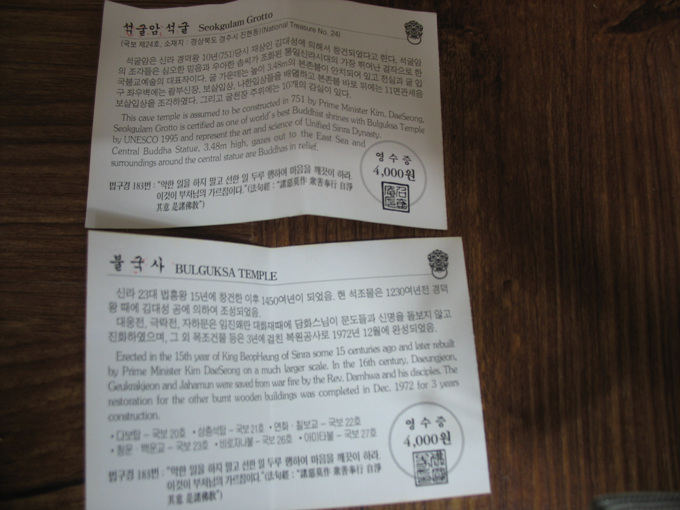

석굴암이 있는 토함산 정상까지 오르니 동쪽으로 서쪽으로 끝없이 봉우리가 이어져있다.석굴암은 원래 석불법당과 주변 건물까지 함께 석불사라고 불렸는데 일본인들이 석굴암이라고 부르면서 그렇게 굳어져버렸다고 한다. 원래는 자연석을 다듬어 돔을 쌓은 위에 흙을 덮어 굴처럼 보이게 한 석굴사원인데 여러차례의 보수공사를 통해 지금은 원래 형체를 잃은 새로운 모습이라고 한다.

원래는 습기가 많은 자연적인 장애를 극복하고 천년을 넘게 버텨와 그 자체가 과학기술의 결정체라 할 수 있을 만큼 환기와 습도조절이 가능했지만 보수를 하면서 시멘트로 석굴암 둘레를 막아버려 결국 내부에 습기가 차게 되었다고 한다.

또 석굴암에 악영향을 미치는 자연조건을 차단한다는 명목으로 목조 전실을 설치하고 또 목조 전실과 석굴암 사이에 유리벽을 설치하여 외부와 완전히 차단되었다. 스스로의 자정능력이 아닌 습도나 온도를 인위적으로 조절해주어야 한다.

목조전실로 들어가 유리벽 안의 본존불을 보고 인왕상을 비롯한 조각들을 보려고 얼굴을 들이밀었지만 잘 보이지 않았다. 천장의 연화문과 본존불 뒤편에 있다던 십일면 관음보살도 한 번 보고 싶었는데 유리벽 너머로 밖에 볼 수 없는 현실이 참 씁쓸했다.

좀 더 편하게, 좀 더 보기좋게 하기 위해 사람은 거기 그대로 있어야 할 것을 건드린다. 그리고 나중에야 깨닫는다, 그건 그냥 거기 두었으면 좋았던 것을. 지금도 좀 더 돈이 되게 하기 위해 사람은 건드리고 다닌다. 이 정도는 괜찮겠지, 혹은 그 정도 조차 무시한 채 말이다.

운하 생각이 난다. 그 썩어빠진 머릿속에 황산이라도 부으면 속이 시원할까. 세상에서 가장 잔인한 욕을 해 주고 싶을 정도로 어리석고 어리석다.

영원할 것처럼 매일매일을 살아가는 교만한 인간의 머릿 속이, 자본이라는 우상에 빠져 자기 합리화에 미쳐버린 인간의 그 썩어빠진 머릿 속이 말 할 수 없이 어리석다.

4.

첫날부터 엄청나게 무리하셨다. 시내로 나가는 버스에 앉자마자 허기가 밀려왔다. 선도산방 아주머니가 추천해준 해물반찬 나온다는 양지식당을 찾아갔다. 골목에 있어 찾기는 어려웠는데 반찬으로 회가 나오고, 양념 이면수튀김이 엄청나게 맛있었다. 게장도 감동!

오천원에 이만큼이면 대만족!

밥을 게눈 감추듯 먹어치우고 숙소를 찾아갔다. 숙소는 남산 아래에 있는 금선화원이라는 곳이었다. 시내에서 거리가 멀긴 하지만, 산 아래라 조용하고 한적한 곳이다.

|

|

숙소에 짐을 풀고 씻고 나니 텔레비전에서 무릎팍도사가 연달아 하는 것이 아닌가! 신나게 웃으면서 보다보니 어느새 12시가 넘어가고 말았다. 텔레비전을 끄고 사무엘이 하나님의 목소리를 듣는 장면까지 읽다가 기절하셨다.

바람소리가 점점 거칠어질 수록 뜨뜻한 방바닥이 포근했다.